입력2023.07.03. 오전 9:31 수정2023.07.03. 오전 9:34

1998년을 배경으로 한 드라마 ‘스물다섯 스물하나’에 등장한 PC통신 채팅 장면. PC통신의 인기는 당시 한국에서 자유로운 소통에 대한 갈망이 얼마나 컸는지를 보여준다. 2000년대 들어 한국의 PC 보급률이 빠르게 증가하고 CPU 칩의 성능도 비약적으로 발전하면서 하이텔 단말기의 시대는 저물었고, 지금은 몇몇 중고 거래 사이트에서 빈티지 소품의 하나로 거래되고 있다. tvN 제공

하이텔·천리안 접속해 누군가와 텍스트로 실시간 대화 ‘신세계’… 통신 중에는 전화 걸면 ‘통화중’

1990년대 인기 업고 전용기기 300만대 일반에 대여 추진… PC 급속도로 늘자 30만대도 보급 못하고 퇴출

■ 지식카페 - 기술이 지나간 자리 - <26> 하이텔 단말기

인터넷 이전에 PC통신이 있었다. 한국의 PC통신 시대는 1986년 한국경제신문사에서 개발한 케텔(Ketel)로 시작해 이른바 4대 PC통신 서비스인 하이텔, 천리안, 나우누리, 유니텔이 경쟁하던 전성기를 지나 이들이 2000년대 들어 순차적으로 사업을 종료하면서 막을 내렸다. 마지막 PC통신 사업자인 유니텔이 2022년 6월 서비스를 종료하면서 한국에서는 모뎀과 전화망을 이용한 데이터 통신은 사실상 사라졌다. 아마도 지금의 젊은 세대들은 몇 년 전 인기를 끈 드라마 ‘응답하라’ 시리즈를 통해서나 접해 보았을지도 모르겠다. 하지만 PC통신은 약 20년 동안 수백만 명의 이용자가 생활 정보를 구하기 위해 매일 접속하는 매체였으며, 1990년대 후반 광대역 인터넷 통신망이 보급되기 이전까지만 해도 이용자가 폭발적으로 증가할 정도로 큰 인기를 끌었다.

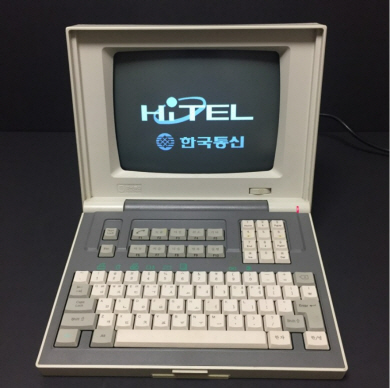

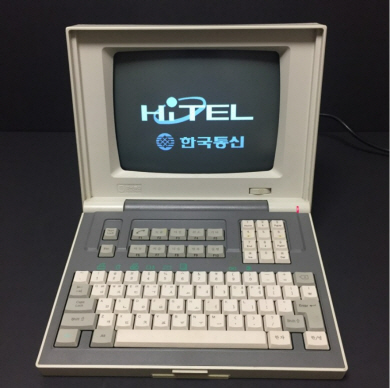

하이텔 단말기의 모습.

PC통신의 인기는 1980∼1990년대 한국에서 자유로운 소통에 대한 갈망이 얼마나 컸는지를 보여준다. 그 인기에 걸맞게 대중문화에서도 그 모습을 어렵지 않게 찾아볼 수 있었다. 모뎀이 전화망에 접속할 때 나는 날카로운 전자음은 이후 그 시대를 상징하는 음경(音景·soundscape)의 일부가 되었다. 1997년 개봉한 영화 ‘접속’은 유니텔상에서 만난 젊은 남녀의 사랑을 다루고 있는데, 누적 관객 수 285만 명을 기록하며 청룡영화상 최다 관객상을 받기도 했다. 현재 시점에서는 단색의 화면에 텍스트만으로 소통하는 투박한 매체가 당시 이용자들의 마음을 사로잡았다는 사실이 놀라워 보일 수도 있다. PC통신의 새로움은 무엇보다도 신문이나 잡지 같은 인쇄 매체, 라디오와 텔레비전 같은 방송 매체와는 달리 실시간으로 쌍방향 소통을 할 수 있다는 데 있었다. 이용자들은 누군가의 검열을 거치지 않고 수많은 사람과 ‘접속’해 자신의 의견을 개진할 수 있다는 데에 매료되었던 것이다.

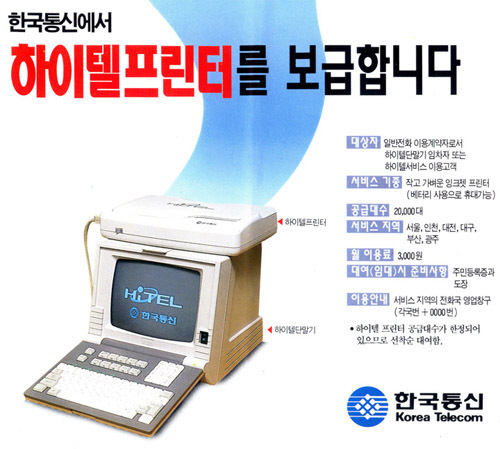

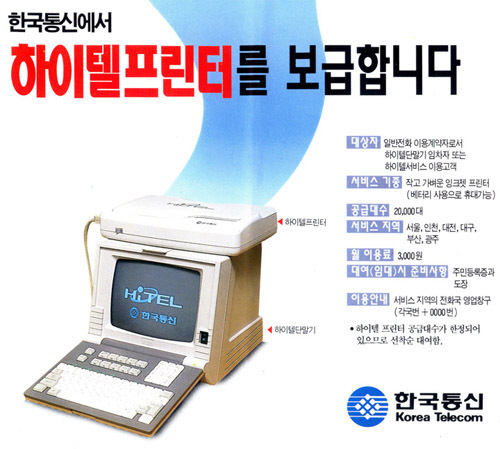

단말기 및 프린터 보급 당시 광고 사진(오른쪽).

PC통신은 그 이름에서도 알 수 있듯이 PC, 즉 개인용 컴퓨터를 매개로 정보를 주고받는다. 문제는 한국의 PC 보급률이 1980년대 후반까지 1000명당 5대에 불과했다는 데 있었다. 이는 일본의 10분의 1, 미국의 20분의 1에도 미치지 못하는 수준이었다. 1990년이 되자 한국경제신문사는 재정 악화를 이유로 케텔을 매각하기를 원했고, 이듬해 한국통신이 케텔을 인수하면서 하이텔 통신망 서비스가 시작되었다. 그러나 하이텔이 출범할 당시 상황은 그리 낙관적이지 않았다. PC 보급률은 여전히 낮은 수준에 머물러 있었고, 1990년에 도입된 전화요금 종량제는 장시간 전화망에 접속할 수밖에 없는 PC통신 확산에 큰 걸림돌이 되었다. 한국통신은 이용자 확보를 위한 전략을 고심할 수밖에 없었다. 그 해결책은 개인용 컴퓨터 없이도 PC통신 서비스에 접속할 수 있는 기본적인 기능을 갖춘 단말기를 보급하는 것이었다. ‘하이텔 단말기’로 알려진 이 기기는 이러한 배경 속에서 탄생했다.

하이텔 단말기의 정식 명칭은 ‘비디오텍스 정보검색용 단말기’이다. 이 기기는 가로세로와 높이가 250~270㎜로 대략 정육면체 형태를 띠고 있다. 하이텔 로고가 새겨진 앞면의 뚜껑을 아래로 내리면 간단한 키보드와 9인치 단색 브라운관 모니터가 드러나는 일체형 구조로 설계되었다. 뒷면에는 전화선을 꽂을 수 있는 모뎀 포트(port)와 함께 프린터와 외부 비디오 입력, 시리얼 통신이 가능한 각종 포트가 있었다. CPU는 흔히 XT라고 알려진 8비트 칩이 쓰였고, 2400bps(요즘 기준으로는 0.0024Mbps)짜리 모뎀을 채택했다. 그야말로 하이텔에 접속하기 위해 필요한 가장 기본적인 기능만을 갖춘 기기였다. 뒷면에는 ‘이 제품은 한국통신 자산이므로 대여나 양도를 할 수 없습니다’라고 적혀 있다. 즉, 하이텔 단말기는 판매가 아니라 이용자들에게 대여하는 형식으로 보급되었던 것이다. 한국통신은 하이텔 서비스가 개시된 1991년부터 1996년까지 약 6000억 원을 들여 300만 대의 단말기를 보급한다는 계획이었다.

한국통신 하이텔은 스스로 “한국형 미니텔(Minitel) 사업”이라고 부를 정도로 프랑스의 정보통신망인 ‘텔레텔(Teletel)’ 사업을 모델로 삼았다. 텔레텔은 1980년부터 전용 단말기인 ‘미니텔’을 통해 전화번호부를 비롯해 일기예보, 온라인 쇼핑, 금융거래 등 생활정보를 제공하기 시작했다. 하이텔 사업이 시작된 1991년에 프랑스의 미니텔 사용자는 600만 명에 달했으며, 1999년에는 900만 명까지 늘어났다. 한국통신은 프랑스의 선례에 따라 여전히 값비싼 PC가 보급되기 전까지 이용자들이 PC통신에 접속할 수 있도록 전용 단말기를 제작해 보급하기로 결정했다. 이러한 계획에 따라 하이텔 서비스 개시와 함께 우선 서울 여의도 지역과 경기 과천과 광주 지역의 이용자들에게 단말기를 제공하기 시작했다. 이렇듯 하이텔 단말기는 야심 차게 시작한 데이터 통신 사업의 이용자를 빠른 속도로 확보하기 위한 마중물 전략의 일환이었다.

그로부터 5년 후인 1996년 ‘과학동아’에는 “하이텔 단말기가 먼지 쌓인 채 천덕꾸러기로 전락”했다는 기사가 실렸다. 이 기사에 따르면 한국통신은 5년 동안 약 600억 원의 예산을 투입해 28만 대의 단말기를 보급했다. 이는 애초 계획의 10분의 1에도 미치지 못하는 실적이었다. 문제는 그나마 공급된 단말기조차 제대로 이용되지 않고 창고에 처박혀 있다는 데 있었다. 야심 찬 보급 계획과 함께 도입한 하이텔 단말기가 빠른 속도로 한물간 기기가 된 이유는 무엇이었을까? 무엇보다도 1991년에 한국통신이 생각했던 것보다 한국의 PC 보급률이 훨씬 빠르게 증가했다는 사실이 중요했을 것이다. ‘무어의 법칙’에 따라 CPU 칩의 성능이 지속적으로 향상되고 가격은 떨어지면서, 대중이 쉽게 접할 수 있는 PC의 성능도 비약적으로 발전했다. 1990년대 초에 이미 AT로 알려진 16비트 컴퓨터를 지나 32비트 컴퓨터가 가정용으로 보급되기 시작했다. 이러한 상황에서 8비트 CPU에 2400bps 모뎀을 장착한 하이텔 단말기는 더 이상 이용자를 유인할 만한 요인이 아니게 되었던 것이다.

1990년대 초 한국에서 하이텔을 비롯한 PC통신 보급은 그야말로 국운의 향배를 결정짓는 사업이었다. 미국에서는 1970년대 중반에 이미 제조업을 중심으로 한 산업사회가 저물고, 정보를 효율적으로 다루는 정보사회가 도래한다는 논의가 시작되었다. 1980년대 들어 컴퓨터가 극소수 전문가의 연구용 계산기가 아니라 개인용 정보처리 및 통신 기기로 활용되는 시대가 되었다. 당시 정책결정자들은 한국이 중대한 기로에 서 있다고 판단했던 것으로 보인다. “산업화는 늦었지만 정보화는 앞서가자”는 슬로건은 이러한 분위기를 잘 반영한다. 다만, “정보화는 앞서”고 싶다는 욕망과는 달리 정보화 역시 여러 선진국을 추격하는 입장일 수밖에 없었다. 하이텔이 모델로 삼은 프랑스의 미니텔은 한국보다 10여 년 앞서 정보 유통을 위한 단말기를 보급했다. 미니텔이 보급되기 시작한 1980년에는 아직 폭넓게 보급할 만한 PC가 상용화되지 않았다. 따라서 프랑스에서는 1980년대 내내 수백만 대의 미니텔 단말기를 성공적으로 보급해 확고한 이용자 그룹을 확보할 수 있었다. 하지만 1991년에 시작된 하이텔 단말기는 상업화 단계에 돌입한 PC에 밀릴 수밖에 없었다. 결국 하이텔 단말기의 짧은 생애는 정보사회 진입 단계에서 스텝이 맞지 않아 생긴 결과라고 볼 수 있다.

이렇게 ‘천덕꾸러기’가 된 하이텔 단말기는 PC통신 시대가 저물고 인터넷 시대로 진입하면서 확고하게 ‘빈티지’ 신세가 되었다. 지금도 몇몇 중고 거래 사이트에서 하이텔 단말기를 싸게는 몇 만 원, 상태가 좋은 물건은 몇 십만 원에 구입할 수 있다. 판매자의 홍보 문구를 보면, 주로 1990년대 복고풍 분위기를 내고 싶은 카페 사장님을 타기팅하는 듯하다. 어떤 사람은 하이텔 단말기의 기판을 뜯어내고 최신의 고성능 칩으로 교체해 전면적으로 개조하는 프로젝트를 진행하기도 한다. 심지어 공간 확보를 위해 9인치 브라운관을 들어낸다고 하니, 결국 키보드와 케이스 외에 거의 모든 부품이 교체 대상이다.

이러한 일들이 가능한 것은 한국통신이 대여를 원칙으로 보급한 단말기의 회수를 사실상 포기했기 때문이다. 무료로 대여된 수십만 대의 하이텔 단말기는 PC통신 이용자 가정에서 먼지가 쌓인 채 있다가 그중 일부가 다시 우리에게 모습을 드러낸다. 완전히 사라진 줄 알았던 사물이 이렇게 예기치 못한 모습으로 나타날 때가 있다.

최형섭 서울과학기술대 교수·과학잡지 ‘에피’ 편집위원

■ 용어설명 - 정보사회(information society)

미국의 사회학자 대니얼 벨(Daniel Bell, 1919∼2011)은 ‘후기 산업사회의 도래’(1973)라는 저서를 통해 컴퓨터와 전기통신 기술의 발달에 따라 제조업 중심의 산업사회가 정보사회로 넘어간다고 주장했다. 1960∼1970년대 미국 실리콘밸리를 중심으로 한 반도체와 컴퓨터, 인터넷 등 새로운 산업 부문의 성장이 그 바탕에 놓여 있다.