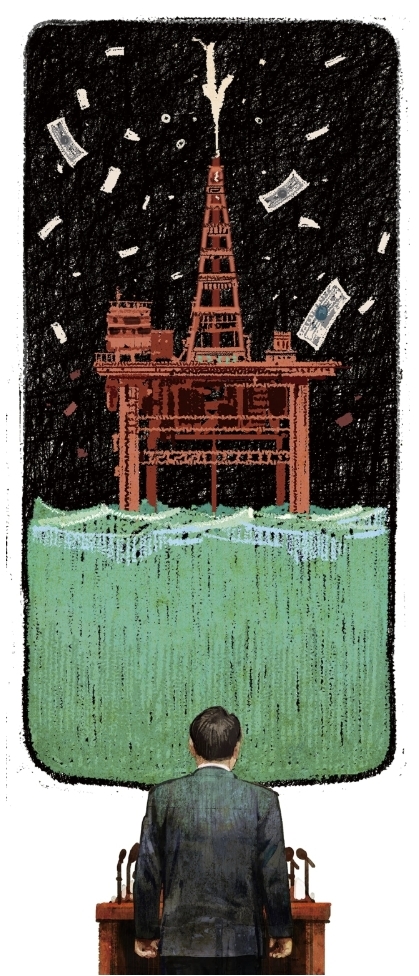

일러스트=이철원

지난 월요일 오전 대통령의 산유국 발언이 ‘긴급 속보’로 전해질 무렵, 나는 일본 전문가와 한 행사에 참석 중이었다. 그는 전문가답게 우리나라와 일본이 주장하는 EEZ(배타적경제수역)가 다르다면서, 석유가 매장되어 있다는 포항 앞바다가 우리나라 영역인지 부지런히 지도를 찾아보며 확인하는 모습이었다. 그래도 석유가 나온다니 좋은 소식 아니냐, 이번에는 진짜일까, 같은 이야기가 오갔고, 그걸로 연금 구멍이나 메꿨으면 좋겠다는 말이 가볍게 오갔으나, 거기까지였다. “막대한 양의 석유와 가스가 매장되어 있을 가능성이 높다”고 했지만, 높아봤자 가능성이고, “가능성 20%는 상당히 높은 성공률”이라고 전문가는 말하지만, 별로 높게 다가오지 않는 숫자다. 경제성이 현실화되는 건(된다면) 2035년경이며, 삼성 시총의 5배나 된다는 액수는 애초에 너무 커서 현실감이 없다. 그런 상황에서 무엇에 대해 왈가왈부할 수 있을까. 대통령 말씀대로 “차분하게 지켜보는”수밖에.

다음 날 언론들은 산유국 가능성에 흥분하며 대서특필했으나, 나는 커뮤니케이션 전문가로서 대통령이 ‘산유국 가능성’ 발언을 그 시점에 그런 방식으로 하는 것이 과연 옳은가 하는 의문을 떨쳐 버릴 수 없었다. 긴급 속보로 전하며 국민에게 ‘차분하라’고 하는 모순도 모순이지만, 무엇보다 아직 구체성이 결여된(과학자가 아니라 일반 국민에게) 이야기를 대통령이 나서서 전하는 건 좀 위험하고 섣부른 감이 있었기 때문이다. 만약 하더라도 대통령은 “오늘 내가 탐사 시추 계획을 승인했다” 정도로 가볍게 전하고, 모든 디테일은 주무 장관과 관련 전문가들이 설명하도록 하는 게 더 나은 그림이라고 생각했다. 여하튼 뭔가 좀 어설퍼 보여 관련 자료들을 뒤적여 보았다.

지구상에서 대통령제가 가장 오래되고 비교적 성공한 미국에서는 대통령의 말에 대한 연구가 많이 되어 있다. 대통령의 언어와 정치 수사학을 연구하는 로드릭 하트 교수는 1945년부터 8명의 대통령 연설 9969개를 분석했다. 대통령 수사학의 매크로 트렌드를 추적한 그 연구에서 그는 가령 왜 존슨 대통령이 텍사스에서 90번이나 연설했으며 포드 대통령은 왜 비공개 연설을 많이 했는지, 대통령들은 어떤 자리에서 어떤 주제에 대해 말하고, 의회 상황에 따라 연설 장소나 횟수가 바뀌는지 등을 조사했다. 그는 또 다른 분석에서 대통령이라는 역할이 지니는 수사학적 특성이 있는지를 성직자나 기업인 같은 다른 직군과 비교해 분석하기도 했다.

하트 교수에 따르면 대통령이 가장 많이 발언한 상황은 각종 기념식 같은 ‘공식 석상’(37.6%)이었고, ‘정책 브리핑’(26.5%)이 그다음이었다. 공식 발언의 내용은 ‘국제 협력‘(34.8%)이 가장 많았고, ‘인간적 가치’(19.7%), ‘봉사’(10.9%)가 뒤를 이었다. ‘과학과 농업’은 9.3%였다. 그가 분석한 대통령 수사학의 특징은 첫째 인간성의 강조, 둘째 구체적이고 쉬운 단어를 사용한 실용적 접근, 셋째 확신이 아니라 신중함에 기반한 언어의 사용이었다. 이런 특징은 개인의 특성이 아니라 대통령이라는 자리에서 나오는 것이라고 그는 보았다. 대통령의 말은 단순한 말이 아니라, 그의 책 제목처럼 ‘리더십의 소리’이기 때문이다. 한때 부통령을 지낸 존슨 대통령과 닉슨 대통령도 대통령이 된 후에는 ‘대통령처럼’ 말했다.

대통령 언어의 첫 번째 특징인 ‘인간성(humanity)’은 대통령이 스스로 인간적으로 국민에게 다가가려는 노력을 뜻한다. 따라서 ‘나’ 혹은 ‘우리’를 주어로 대화하듯 말하며, 전반적으로 문제를 인간화하고, 해결 가능한 것으로 전환시켜 설득하는 능력이 있어야 한다. 이상주의자가 아닌 현실주의자로서, 어린아이도 알아듣게 말해야 한다. 결론적으로 하트 교수는, 대통령은 ‘speaking more, saying less’(이걸 어떻게 번역해야 할지 잘 모르겠다. 공적이고 역사적인 담론으로서의 스피치 비중이 높아졌다는 쪽으로 번역해야 할까)의 트렌드를 보이고 있다고 결론짓고 있다.

윤 대통령은 긴급발표문을 “포항 영일만 앞바다에서...물리탐사 결과가 나왔습니다”라고 현상을 전달하는 것으로 시작했다. 그보다는 “저는 오늘 산업통상자원부의 석유 가스 탐사 시추 계획을 승인했습니다”라는 주어가 있는 말로 전환해서 인간적으로 다가갔으면 어땠을까. 대통령은 ‘막대한 양’이라고 했는데, ‘막대하다’는 건 사실이 아닌, 평가와 의견의 영역이다. 아직 매장량도, 상업성도 모르는 상태에서 단정하는 건 위험하고 비현실적이다. 또 대통령은 1966년, 4500만 배럴, 미국의 액트지오 회사, 물리탐사 심층 분석, 심해 광구, 남미 가이아나 광구, 110억 배럴, 한 개당 1000억 같은 숫자와 기호를 쏟아냈다. 이건 주무 부처 장관도 아니고, 석유 시추 전문 과학자나 실무자가 나서서 설명해야 하는 영역 같다. 무엇보다, 아직 미확정의 가능성을 ‘대통령’이 ‘긴급’하게 전하면, 진짜 산유국이 ‘확정’되었을 때는 ‘누가’ ‘어떻게’ 그 충격과 감동을 전할 수 있을까. 혹은 역으로 내년 상반기에 나올 조사 결과가 기대에 미치지 못한다면 그 뒷감당을 어찌 할 것인가.

하트 교수가 분석한 ‘speak more, say less’ 기준에 따르면, 애초에 김치찌개 행사나, 도어 스테핑 같은 부수적인 소통은 중요하지 않았을지 모른다. 오히려 북한의 오물 풍선 같은 외부의 위협이 있을 때 국민의 마음을 안정시킬 대통령의 언어가 필요했다. 대통령은 결국 그의 말로 기억되고 기록되며, 말을 통해 국민과 연결되고 하나가 된다. 따라서 가장 적시에 가장 대통령다운 언어로 역사에 자신의 궤적을 남길 말이 무엇인지 끊임없이 고민해야 한다.

![[조선일보 칼럼] 대통령은 무슨 말을 언제 어떻게 해야 할까? - 코리아타운 상하이 [조선일보 칼럼] 대통령은 무슨 말을 언제 어떻게 해야 할까? - 코리아타운 상하이](skin/community/upload/happy_config/info_logo.png)

![[조선일보 칼럼] 대통령은 무슨 말을 언제 어떻게 해야 할까? - 코리아타운 상하이 [조선일보 칼럼] 대통령은 무슨 말을 언제 어떻게 해야 할까? - 코리아타운 상하이](skin/community/upload/happy_config/copyright.png)